神社の境内にあるものと聞いてイメージできるのは、きっと鳥居、狛犬、御神木…とこの辺り。

大きな神社だと案内マップなどに「本殿」や「授与所」など、しっかりと名称が記されていますが、「どういうものなのか難しくてイマイチ理解できない!」と思う人も多いですよね。

そこで本記事では、「神社にあるものの名称一覧」を意味と一緒に超わかりやすくご紹介します。

※こちらは後編です。

鳥居や手水舎についてまとめた記事は『《前編》神社の境内にあるものの名称一覧!超わかりやすい説明付き!』をご覧ください。

鳥居からさらに奥へと進むと見えてくるもの

賽銭箱(さいせんばこ)

賽銭箱はその名の通り、お賽銭を入れるための木箱。

よくお参りをする際は願い事をするときにお賽銭を入れがちですが、本来は逆。

「願いが叶いました、ありがとうございます」

と、祈願成就のお礼の意味を込めてお賽銭を入れるのが正しい奉納の仕方です。

また、お賽銭の金額は”お気持ち程度”と言われていますが、一般的には5〜50円あたりが相場。

どうかよいご縁がありますように(45円)

…といった感じです♪

本坪鈴(ほんつぼすず)

お賽銭の真上にある大きな鈴のことを指します。

お参りの際はこの鈴に吊るされている鈴緒(素材:麻縄や縁起のいい五色布など)を振って音を鳴らし、神様に自分の存在をアピールしましょう。

古くから鈴を鳴らすことは魔除けや開運効果があると伝えられているので、ご利益を期待する際はぜひ本坪鈴の音を神様に届けましょう。

マナー的には2、3回振るのが◎

最近ではコロナの影響で鈴緒が撤去されている場合もあります。

ケースバイケースで神社の意向に従ってくださいね。

献灯台(けんとうだい)

そもそも「献灯」とは、お寺や神社にロウソクをお供えすることを意味していて、献灯台はそのロウソクをお供えする場所のこと。

亡くなった人(故人)を天国へ導く送り火として灯したり、悪いものを浄化するために火を灯したりします。

お参りの際に必ず献灯が必要というわけではありませんが、四十九日や三回忌などが被っている場合は、しっかり天国へと旅立てるようにロウソクをお供えする人が多いでしょう。

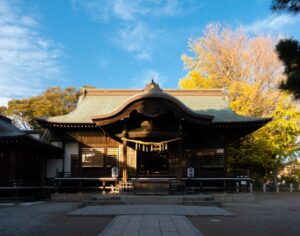

拝殿(はいでん)

拝殿は人間が神様へお祈りをするための建物としてあります。

本殿の手前にあり、賽銭箱や本坪鈴が置かれている建物のことを指します。

ちなみにお寺は本殿と拝殿が1つの建物になっているので、それぞれで分けられているのは神社ならではの特徴といえるでしょう。

本殿(ほんでん)

本殿とは、神様が祀られている建物のこと。

拝殿はお参りをする人たちの建物。

一方、本殿は神様のための建物であることから「神殿」とも呼ばれており、基本的に一般人の立ち入りは禁止されています。

神社の中で最も重要なものなので、境内の1番奥に建てられています。

御社殿(ごしゃでん)

上記で紹介した「本殿」「拝殿」など、神社でメインとなる建物のことをまとめて「御社殿」と呼びます。

どれが誰のために建てられたものなのかわからない場合は、神主さんに聞いたり制札をチェックくするといいですよ。

ありがたいお話も聞けるかもしれません!

参拝+αで見てまわれるもの

授与所(じゅよしょ)

神様の力を分け与えてもらえるお神札や絵馬、お守り、おみくじなどが売られている場所のこと。

神社によっては御朱印やご祈祷の受付も一緒に行っています。

また、神様に仕える宮司や巫女が控えている場所を「社務所」と呼びますが、授与所と一体化しているところもあるので認識する際は少しご注意ください。

絵馬掛所(えまかけどころ)

授与所で購入した絵馬に願い事を書き、こちらの絵馬掛所に納めます。

個人的な願いを記入できるので、神社のジャンル(恋愛・金運・商売繁盛など)に合わせるとよいでしょう。

納められた絵馬は約1年間、絵馬掛所に吊るされ、その年の末に絵馬供養という焼き上げが行われます。

石碑(せきひ)

社号標とは別で、境内の中に置かれている石のこと。

記念碑とも言われ、その神社に関係のある歴史上の人物の名前や俳句などが刻まれています。

しかし、石碑の文字は難しくて読みにくいことが多いです。

すぐ横に解説用の看板が立てられている場合があるので、時間がある人はぜひ足をとめて読んでみてくださいね!

境内社(けいだいしゃ)

神社のメインとなる本殿や拝殿は「御社殿」と呼ばれますが、境内社はそれ以外の小さな社や祠のことを指します。

本殿にいる神様の奥さん・后神やその子ども・御子神、古くから地域を守っている地主神などが境内の中に祀られていることがほとんどです。

境内社の中でも少し大きいものは「摂社」、小さいものは「末社」と呼ぶ神社もあります。

神楽殿(かぐらでん)

日本の神様は歌ったり踊ったり、演奏を奏でたりする歌舞音曲というものを好みます。

そのため、場所によりますが、専用のスペースとして境内には神楽殿が設けられるようになりました。

今でも人で賑わう夏祭りなどが行われると、歌舞音曲が演奏されることもあります。

神楽殿の壁や天井には日本画など貴重な絵が描かれていたりするので、ぜひチェックしてみてください。

宝物殿(ほうもつでん)

夏祭りで使われるお神輿や山車といった神様の乗り物が収納されていることが多く、宝物殿は「宝物庫」と呼ばれる場合も。

歴史が記された資料や神具などのお宝が収納されていることもあります。

大きな神社だと中を見て回れるように、一部一般公開が許されている神社もあります。

※こちらは後編です。

鳥居や手水舎についてまとめた記事は『《前編》神社の境内にあるものの名称一覧!超わかりやすい説明付き!』をご覧ください。

まとめ

今回は「神社にあるものの名称一覧《後編》」をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

神社によってあるものとないものがありますが、知っておくと神様や宮司さんに失礼のないようにお参りができます。

ぜひ観光や初詣の際は参考にしてみてくださいね。

コメント