西国三十三所めぐりとは、近畿地方を中心に点在する33の観音菩薩を祀るお寺をめぐる旅のことです。1300年もの歴史があり日本最古の巡礼の路と言われています。

2019年には、令和元年度の「日本遺産」に認定されています。

全てのお寺をめぐり拝受した御朱印を集めた納経帳(御朱印帳)を持っていると、極楽浄土へ行くことができると言われています。

本記事では【西国三十三所めぐりの基礎知識やルール】をご紹介します。西国三十三所めぐりについての知識を持って、巡礼の旅をもっと楽しんでみませんか?

西国三十三所めぐりとは?

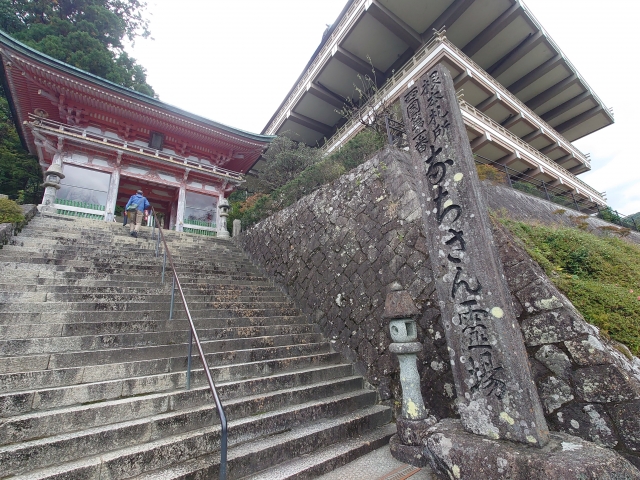

西国三十三所めぐりは、近畿地方の2府4県と岐阜県にある33ヶ所の観音菩薩を祀っているお寺をめぐる巡礼のことです。各お寺をめぐった証として御朱印を拝受し、全てのお寺の御朱印を納めた納経帳(御朱印帳)は「極楽浄土への通行手形」になると信仰されています。

また、1300年もの歴史があるとされるこの巡礼は、日本最古の巡礼として2019年に「日本遺産」に認定されています。

西国三十三所の札所になっている寺院は以下の通りです。大阪府に4ヶ所、京都府に11ヶ所、滋賀県に6ヶ所、奈良県に4ヶ所、兵庫県に4ヶ所、和歌山県に3ヶ所、岐阜県に1ヶ所あります。

札所一覧

第一番 青岸渡寺(和歌山県)

第二番 金剛宝寺(和歌山県)

第三番 粉河寺(和歌山県)

第四番 施福寺(大阪府)

第五番 葛井寺(大阪府)

第六番 南法華寺(奈良県)

第七番 岡寺(奈良県)

第八番 長谷寺(奈良県)

第九番 南円堂(奈良県)

第十番 三室戸寺(京都府)

第十一番 上醍醐 准胝堂(京都府)

第十二番 正法寺(滋賀県)

第十三番 石山寺(滋賀県)

第十四番 三井寺(滋賀県)

第十五番 今熊野観音寺(京都府)

第十六番 清水寺(京都府)

第十七番 六波羅蜜寺(京都府)

第十八番 六角堂 頂法寺(京都府)

第十九番 革堂 行願寺(京都府)

第二十番 善峯寺(京都府)

第二十一番 穴太寺(京都府)

第二十二番 総持寺(大阪府)

第二十三番 勝尾寺(大阪府)

第二十四番 中山寺(兵庫県)

第二十五番 播州清水寺(兵庫県)

第二十六番 一乗寺(兵庫県)

第二十七番 圓教寺(兵庫県)

第二十八番 成相寺(京都府)

第二十九番 松尾寺(京都府)

第三十番 宝厳寺(滋賀県)

第三十一番 長命寺(滋賀県)

第三十二番 観音正寺(滋賀県)

第三十三番 華厳寺(岐阜県)

西国三十三所めぐりの総距離は約1000kmだそうです!

西国三十三所の由来と意味

養老2年(718年)、奈良県の長谷寺を開いた徳道上人が病で生死をさまよっていた時、閻魔大王と出会いました。その際に「観音菩薩の慈悲の心に触れる巡礼を勧めよ」と、閻魔大王から起請文と三十三の宝印を授かったのだそう。

しかし、当時の人々には受け入れられず、徳道上人は三十三の宝印を中山寺の石櫃に納められました。

それから約270年後、花山法皇が那智山青岸渡寺での修行中に夢でお告げを受け、中山寺に納められていた宝印を見つけられました。そこから途絶えていた西国三十三所の観音巡礼が再興されたと言われています。

西国三十三所めぐりの三十三という数字の由来は、観音菩薩があらゆる人々の願いを叶えるため三十三の姿に変化するという言い伝えによるものだとされています。

また、徳道上人が閻魔大王から授かった三十三の宝印は御朱印の起源といわれており、三十三所のすべての寺院の御朱印を集めると極楽浄土への通行手形になると信仰されています。

長い歴史をこれからも伝え続けていきたいですね!

西国三十三所めぐりの基本的なルールとマナー

巡礼に必要な物

巡礼の伝統的な服装は、菅笠(すげがさ)、輪袈裟(わげさ)、笈摺(おいずる)、頭陀袋(ずたぶくろ)、金剛杖(こんごうづえ)となりますが、現在は服装は自由、動きやすく疲れにくい服装がおすすめです。特に靴は歩きやすいものが良いでしょう。

そして、せっかく巡礼するのならば御朱印帳は持っていきたいですし、ろうそくやお線香、お数珠といったお寺に参拝する際の基本的な持ち物、お賽銭用の小銭は準備しておくと良いでしょう。

参拝の順番

西国三十三所の各お寺には札所の番号がついています。しかしこの順番通りに回らなければいけないということはなく、一度で回らなくてはいけないということもありません。

好きな所から好きな時期にお参りすることができます。

ですが、最後はぜひ三十三番札所の谷汲山華厳寺で巡礼を終えることをおすすめします。なぜなら、華厳寺は「満願のお寺」と呼ばれているから。

西国三十三所を全て巡ることを「満願」または「結願」と言いますが、満願したことを伝えると御朱印の他に「満願印」をいただくことができます。これはどこの札所でも可能なのですが、華厳寺に限り「満願之証」をいただくことができるのです。

華厳寺には巡礼中いつも身につけていた笈摺を自分の分身としてお納めする「笈摺堂」がありますよ。

参拝方法

厳密なルールはありません。通常の参拝と同じですが、西国三十三所めぐりは「観音菩薩」におすがりして極楽往生を祈願する巡礼ですので、観音菩薩様にお参りして御朱印をいただくのが基本ルールです。

一般的なマナーとされる参拝の仕方は以下の通りです。

1.山門で一礼

2.手水舎で手と口を清める

3.本堂で

・お賽銭・お供え等を供える

・ろうそく・お線香を納める

・合掌一礼してお経をあげる

4.納経所で御朱印をいただく

5.山門で一礼し次の札所へ

御朱印は「参拝の証」ですから、必ず参拝を終えてからいただくようにしましょう!

こちらの記事もおすすめ✨

まとめ

本記事では【西国三十三所めぐりの基礎知識やルール】についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

1300年の歴史のある日本最古の巡礼が今も引き継がれて信仰されているのは感慨深いものがあります。好きな順番で好きな時に巡礼できる三十三の観音菩薩霊場へ御朱印帳を持ってお出かけすれば、やがてそれが極楽浄土への通行手形となるなんて、ちょっと素敵な信仰ですね。

伝統的な菅笠や笈摺の姿で形から入るのもまた良いかもしれません。ぜひ参考にして西国三十三所めぐりの旅へと出かけてみてください。

コメント